松原設計室の会社情報・口コミ

千葉県浦安市に事務所を構える松原設計室さんは、東京をはじめ全国で評判の数寄屋建築を手掛ける設計事務所です。

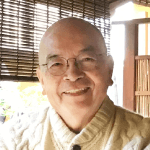

今回は、代表の松原和央先生に数寄屋建築を手掛けるようになったきっかけや、数寄屋建築の味わい深さ、設計にかける想いについてお話を伺いました。

数寄屋建築を愛されている方、数寄屋建築の設計をご希望の方はぜひご覧ください。

10代から数寄屋建築の魅力に惹かれ、伝承技の残る職人の集る世界へ

インタビュー中の写真。松原先生が腰掛けているのは茶室のカウンターです。

両親が質屋を営んでいたので、店には古物が溢れ、庭には観音様を奥に置いた池がありました。また、近所には武蔵一宮氷川神社という大きな神社があったので、年中行事のお祭が盛んな土地柄でもあったんです。

手に取った建築の本には、海外の有名な建築家たちの作品がたくさん載っていましたが、中でもフランク・ロイド・ライトの建築が目に留まるようになったんです。

実は、ライトの建築は日本建築をかなり意識しているんです。

例えば、切妻屋根や寄棟屋根の構造を取り入れていたり、長いひさしの下に陰ができるような、陰影のある外観を持った建物をつくっていたりね。それが「日本建築」そのものだと感じたんです。

それからは和風建築に興味を持つようになって、その中でも特に数寄屋建築に惹かれるようになりました。

ではどこでと悩んだ末、深川木場辺に高級工務店が集まり、専門に数寄屋住宅・料亭を手掛けていることを知り、そこで当時東京で一番高価な数寄屋建築を手掛けていると評判だった石間工務店を訪ねました。

現場と設計部を行ったり来たりして、現場では職人さんの仕事を見ながら質問を浴びせて学び、設計部へ戻れば先輩に指示された図面を描くのですが、描き方の約束ごとがわからないので、古い図面を参考に引出してはパターンを考えて掴んでいく、そういうやり方で一つずつ学んでいきました。

今も「数寄屋の精神」を学び深めつつ設計を手掛ける

そのときに学ばれたことで、今に生きていることを教えてください。

ただ、数寄屋建築を手掛けるための本当に基礎の部分、石間の好む設計の傾向や「建物の上品さとはどういうものか」といった感覚的な部分は培わせてもらいました。

あとは全て自分で見聞きして覚えて、自分の好みを足していったんです。

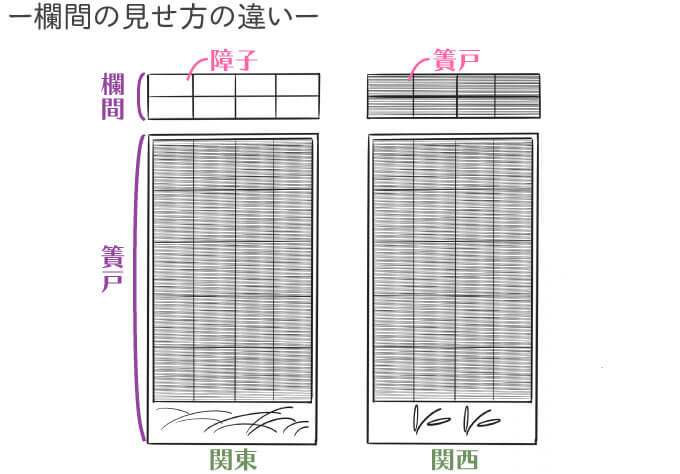

例えば、関東と関西では廊下境の欄間(らんま)の見せ方に違いがあって、夏場関東では欄間に紙貼障子を見せ、下だけ簀戸(すど)にしますが、関西では欄間も簀戸にします。

この違いの理由を先輩に尋ねても「昔からこうだから」と、「これが江戸前だよ」と言うのみで、誰も明確な答えを言う人はいませんでした。

江戸には「壁の多い座敷は、数寄屋ではない」という考え方がある一方で「壁の少ない座敷は痩せて見えて良くない」という考え方もありました。これは石間での原則としてその都度学んだことの一つです。 ※建前とは、建物を建てるときの前提方針のこと。

欄間まで簀戸にしてしまうと間が空きすぎて軽くなり、落ち着かない印象になってしまうので、障子のままとすることで座敷の見え方のバランスを取っているんですよ。

以前、奈良にある出雲建雄(いずもたけお)神社の拝殿を見たときのことです。

その拝殿が今の姿になったのは室町時代だそうですが、雨あがりの屋根は水を充分吸って檜皮葺(ひわだぶき)がすごく重そうなのに、柱は非常に細く華奢で、まさに数寄屋建築そのものだったんです。

松原先生のお話では、いわゆる「数寄屋建築」が今のような形に完成したのは江戸時代だということでしたよね。

また、この出雲建雄神社の拝殿は、「拝殿」の資材なのでヒノキが使われています。

ヒノキはかんなをかけるとツルツルになって暗闇の中でも真っ白に光るほど主張の強い木質なんです。だから昔から、ヒノキはスギと比べて肩肘張るような、威張っているような建築に使うものだったんですよ。

ヒノキ建築は建物自体もなるべく立派に見せるために、なるべく面をとらず柱の太さを強調してつくります。ところが、同じヒノキを使っても出雲武雄神社の拝殿は、たださえ細い柱の四方にしっかりと1cmくらいの面を取っていた。これが柱だけでも「数寄屋」を感じさせている要因だったんです。

今でもそれを発見できると嬉しいですよね。

「心安らげる場所」を備えた建築を手掛けたい

シェルターとは「逃げ込む場所」、つまり「自分の身が置ける安心できる場所」ということです。

ソファーに座って背後を見ると開放的に広がる開口になっているけれど、暖炉側にはしっかりと壁があって天井まで閉じられた空間になっている。あれは一種の「数寄屋」だと思うんですよ。

街の喧騒から離れて、心安らかに、静かに過ごせる場所。そんな場所を実現することが住宅設計をする私の設計目標となっています。

数寄屋建築を求めている方はぜひ一度、松原先生にご相談していただきたいです。

お施主様の声

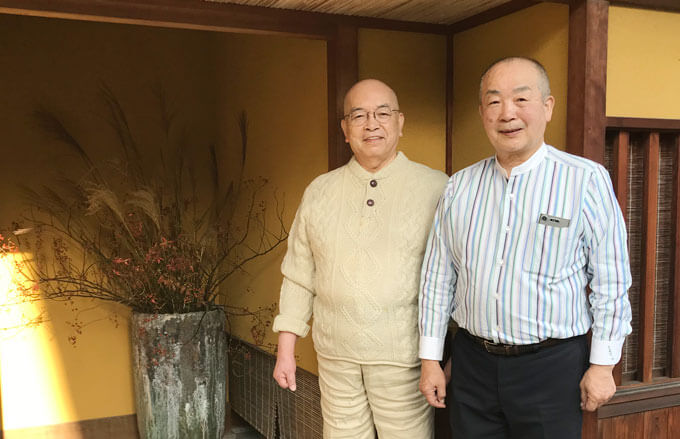

松原先生(左)とお施主様の野倉さん(右)。リフォームの打ち合わせ時から15年来のお付き合いだそうです。

今回は、以前マンションの一室を「茶室のある呉服屋さん」へとリフォームされたお施主様、野倉幸男さんのお宅にてインタビューを実施させていただきました。

その際に野倉さんにもリフォーム当時のエピソードを伺いましたので、ご紹介します。

松原先生は私らしいお茶室をつくりたいと、1年くらいかけて一緒にお食事に行ったり、美術館や観劇に行ったりしながら、私がどんな人で、どんなものを持った人かを知った上で、設計をしてくれたんですよ。

野倉邸の茶室に設えられた掘りごたつ風カウンター。左手奥に見えているところが茶道口になります。家元からは「これからのお茶室はこれだ」と絶賛されたそう。

すると先生は「松や良い石を入れると立派なお庭に見えるかもしれません。けれどそれは本来の茶庭ではないんです。自然をつくるのが最高です、一番です」と諭してくれたんですよ。

野倉邸の茶庭。簀戸を開けると静かな佇まいのお庭が広がります。

野倉邸のお茶室の一角。

松原先生の設計は私に言わせると、繊細・雅(みやび)ですね。家元はその良さがわかるので、ここへ来たときも「これは誰が設計して、どこが施工したの?」と驚いていました。

私は講習会に来てくれる若い子たちにも「日本の建築家が手掛けたこのお茶室をよく見ていきなさい」と言っています。

今後の人生は、時代を背負っていく若い世代に私たち世代が学んできたことを伝えていくことに懸けていこうと思っています。

日本の心や伝統は今の時代にこそ求められているものかもしれませんね。

松原設計室のインタビューまとめ

数寄屋建築を手掛け、今に伝える松原設計室さん。松原先生は「数寄屋の精神」や素材の味わいまでを深く理解した上で、住み手の好み(数寄)に合わせた個性豊かな表現をされている建築家さんです。

日本人がはるか昔から親しみ、愛してきた数寄屋建築。味わい深い「数寄屋」をご希望でしたらぜひ、松原設計室さんを訪ねてみてください。

松原設計室の詳細情報

| 会社名 | 松原設計室 |

|---|---|

| 所在地 | 〒279-0001 千葉県浦安市当代島2-4-1 ドミール浦安412 |

| 代表者名 | 松原和央 |

| 電話番号 | 047-354-1254 |

| 営業時間 | 10:00~18:00 |

| 公式HP | - |

| 対応する工事 | 住宅の設計 |

| 対応エリア | 全国 |

| その他 | - |

松原設計室の口コミ

まだレビューがありません。