「新築したばかりなのにめちゃくちゃ寒い!」

新築直後に意外と多く耳にするお悩みのひとつです。そのお悩みに伴って、「すぐにリフォームをしないといけない」という切迫感に襲われることもしばしば。

ですが、せっかく建てた新築。いきなりリフォームをして、また大きな費用を使いたくはないですよね。

そこで本記事では、新築が寒くなる原因と比較的費用を掛けずに家を温かくする方法について解説していきます。

リフォームへと踏み切る前に、できることから始めてみましょう。

新築が寒い4つの理由

新築なのに室内が寒くなるのは、主に以下の4つが原因です。

- 断熱材の品質が低い

- 窓の断熱性能が低い

- 木造住宅の特質

- 24時間換気システムの影響

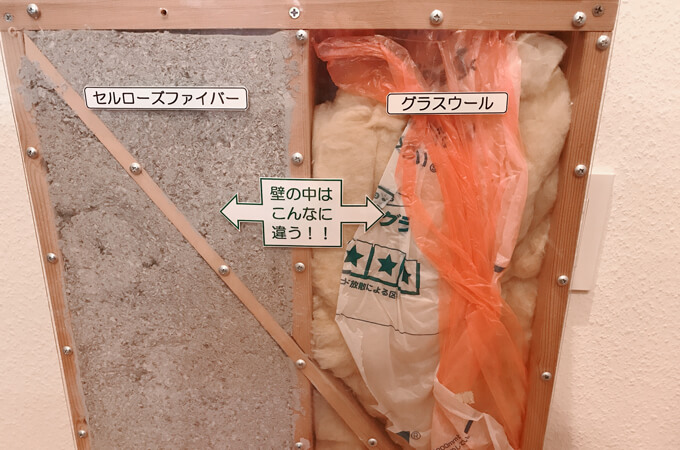

断熱材の品質が低い

室内が寒い原因としてまず考えられるのは、断熱材の性能の低さです。断熱材と一口に言っても、その種類と性能は様々。「断熱材を使用している」という謳い文句だけでは安心できないのです。

断熱材を比較する時に重要視すべき数値は、熱伝導率です。熱伝導率が低ければ低いほど、高い断熱性能を発揮します。

| 断熱材 | 熱伝導率 |

|---|---|

| グラスウール | 0.050~0.038 |

| 高性能グラスウール | 0.043~0.032 |

| インシュレーションファイバー | 0.052~0.040 |

| ロックウール | 0.045~0.034 |

| セルロースファイバー | 0.040~0.038 |

| ポリエチレンフォーム | 0.042~0.034 |

| ポリスチレンフォーム | 0.040~0.022 |

| ウレタンフォーム | 0.040~0.021 |

| フェノールフォーム | 0.036~0.022 |

参考:断熱材の熱伝導率区分|グラスウール断熱材・吸音材の旭ファイバーグラス

住宅メーカーで多く用いられているのは「グラスウール」という素材ですが、素材自体の断熱性能はそこまで高くありません。そのため、グラスウールを使用する際には、しっかりと厚みを持たせて施工する必要があります。断熱性が低い素材を使いながら、ずさんな工事がなされてしまうと、新築にも関わらず室内が寒くなってしまうのです。

参考 主な断熱材9種類を比較!メリットやデメリット・おすすめのメーカー品は?リショップナビ

断熱材はどれが良いの?

「隙間なく断熱を施す」という点から見ると、「セルロースファイバー」が最も効果的です。

断熱材の間に隙間ができてしまうと、そこから「断熱欠損」を起こして、内部結露が生じる恐れがあります。

しかしセルロースファイバーは、壁内に直接ムラなく詰めることができるので、断熱欠損を起こすリスクが低いと考えられています。

窓(サッシ)の断熱性能が低い

家の断熱に大きく関わるのは窓です。室内で温められた空気の58%は、窓から外へ逃げると言われています。

そのため、「窓の数が多い」「窓の面積が広い」といった間取りになっている場合は、室内の温かい空気が外へ漏れ出ている可能性が高いです。

特に、アルミサッシの窓は断熱性能が低いため、室内を冷やす原因になってしまいます。窓は「アルミ→樹脂→木」の順番に断熱性能が高くなります。また、会社によっては独自の断熱ガラスや窓枠を開発していますので、今からでも窓の性能チェックをしてみましょう。

木造住宅の特質

木造住宅の構造そのものが、室内の寒さに影響を与えている可能性もあります。

木造住宅は、木材と木材を組み合わせて建てられるため、どうしても僅かな隙間が生まれます。その隙間が気密性を下げたり、隙間風を吹き込ませたりしているのです。

とはいえ、全ての木造住宅の気密性が低いわけではありません。

木材はその種類によって多様な特徴があるため、その特質を見極めながら適切な場所に適切な工法を施せば、温かみのある住宅になります。現在の住宅に使われている素材や工法に疑問・不安がある方は、木のプロフェッショナルたちに相談してみてください。

「無垢の木専門の住宅メーカー」ウッドストックさん

「1世紀近く銘木を取り扱う“木のソムリエ”」マルニホームさん

工法による断熱構造の違い

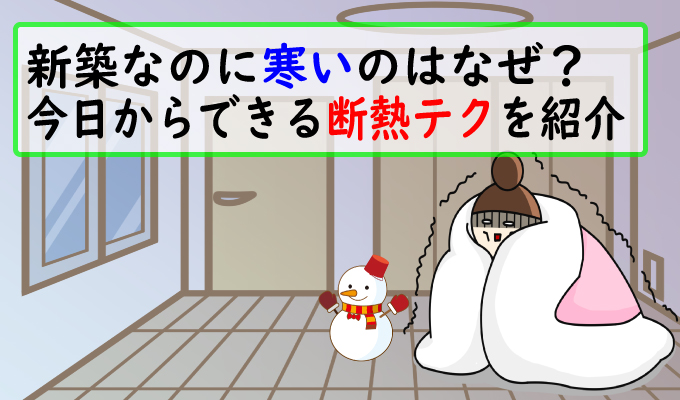

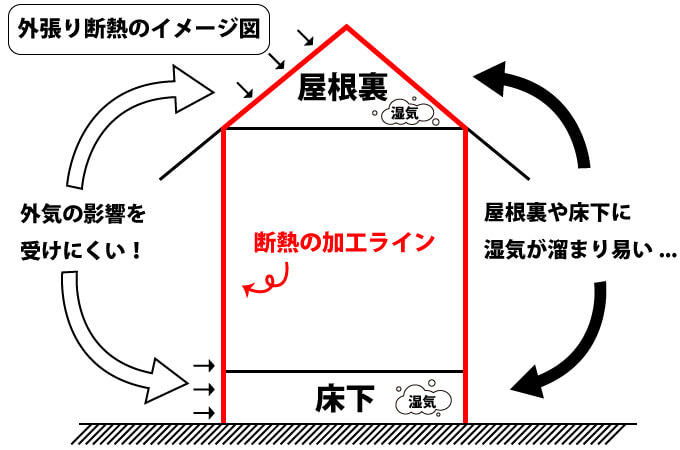

断熱の工法には大きく「充填断熱」と「外張り断熱」の2つの方法があります。

なお、通気性を重視したカビにくい家にするのであれば「充填断熱」、なるべく省エネルギーで温度管理ができる家にするのであれば「外張り断熱」が効果的、というのが一般的な考え方です。

「充填断熱」の特徴

「充填断熱」は、グラスウールやセルロースファイバーなど固形の断熱材を壁内に埋め込む断熱方法で、断熱の加工ラインが家の内側にくるため「内張り断熱」とも呼ばれます。

また、屋根裏と床下に換気口をつけることで通気性があがり、適度な乾燥状態を保っているのが特徴です。

ただし、換気口から入ってくる外気の影響で空調設備の負担が大きくなる心配があります。

「外張り断熱」の特徴

「外張り断熱」は、家全体をすっぽりと覆うような形で断熱をする方法で、パネル状の物や壁の内側に吹き付けるタイプの断熱材が多く使われます。

保温性が高く外気の影響を受けにくいのが特徴で、室内に多くの空気を留めておくことができます。

ただし、充填断熱に比べると湿気がこもりやすいのが弱点です。

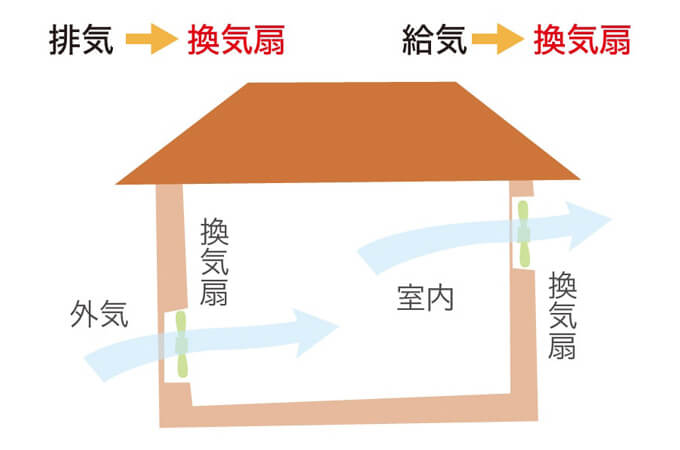

24時間換気システムの影響

2003年に施行されたシックハウス法により、現在の新築には24時間換気システムの導入が義務化されています。

1時間に室内の空気を50%以上入れ替える換気システム。シックハウス症候群の対策として、室内のハウスダストやホルムアルデヒドなどを軽減させることが目的。

24時間換気システムにより、シックハウス症候群の改善はなされました。

しかし、1日中室内の半分以上の空気が換気されてしまうため、暖房で温められた空気も外に出されてしまうのです。

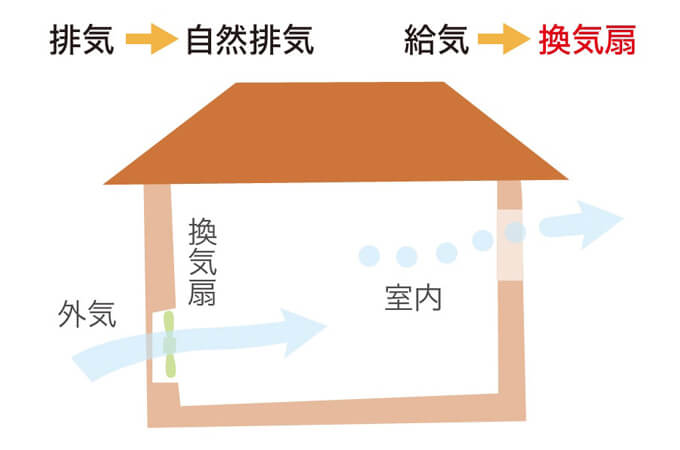

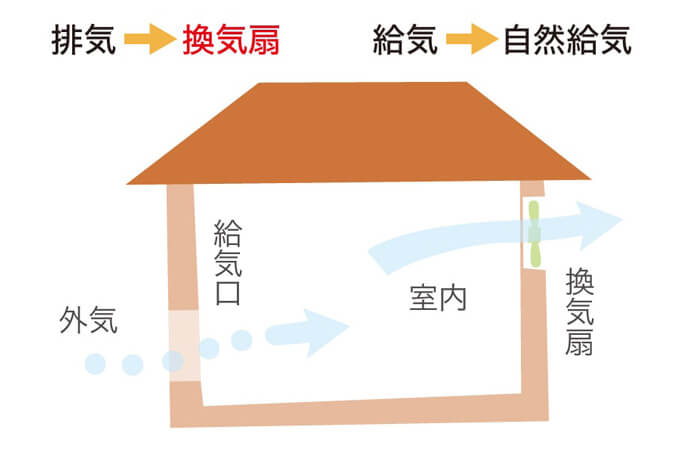

第1種から第3種までの3つの換気方法

2006年から、建築基準法により「計画換気」の導入が義務付けられています。

一般的には、24時間換気システムに分類される第1種から第3種までの3つの換気方法から、いずれか1つを選びます。

なお、換気システムは導入費用に加えて電気代やメンテナンス費などの維持費も掛かります。

どの換気システムを導入するかは、長期的な利用も視野にいれて、慎重に選びましょう。

新築が寒いという家を建てた人の声

新築したばかりなのに寒い思いをしてしまい、「うちだけ悪い工務店(住宅メーカー)に当たってしまった!」とお考えになる方も多いかと思います。

しかし、新築後に寒さを訴える声は意外と多く挙がっています。施工やプランに問題があるというよりも、事前の情報収集が不十分だった、というケースが多いようです。

大分の新築ですが寒いです。

アクアフォームでペアガラスを採用しており、耐熱等級4です。大分県に住んでおり築後1年2ヶ月です。

断熱のはずですが、寒くて寒くて。暖房ないと、リビングなんて裸足であるくことすら出来ないくらい冷たいです。北側の玄関の側にあるトイレは3度とかです。

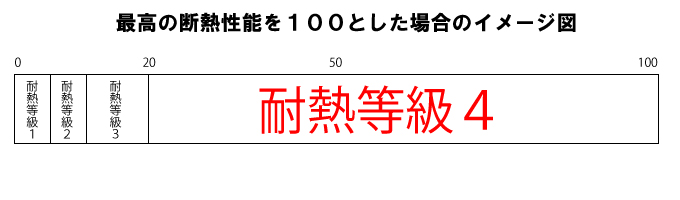

たとえばこの事例では、質問者の方が「耐熱等級4」の家にお住まいなことが分かります。

耐熱等級4は、断熱性で言うと現在の最高等級で、これを強みとして打ち出しているハウスメーカーは少なくありません。

ただ、最高等級というのは、あくまで「これ以上の等級を設定していない」だけであり、「最高品質を保証するもの」では無いのです。

少し厳しい言い方をするのであれば、事前に正しい情報収集をし、断熱の正確な数値まで確認すれば、この事態にはならなかったのではないかと思います。

住宅の断熱性を測る数値として、UA値というものがあります。耐熱等級4の基準となるUA値は0.87と、決して優れた数値ではありません。むしろ、最低限クリアしていないといけないラインなのです。

UA値は、低ければ低いほど断熱性能が優れていることを示しています。地域にもよりますが、現在目指すべきとされているUA値は0.46以内。これは「HEAT20」という、高断熱住宅研究会が基準として出した数値で、温暖な地域であっても最低限0.46は下回っている必要があるとしています。

新築ですが寒いです。地元の工務店で在来工法で建てました。断熱材の種類の打ち合わせはありましたが、厚さや密度の打ち合わせはなく、確認したらグラスウール(10k100ミリ)でした。壁だけでなく、天井や一階と二階の間、床にも施工されています。

新築2年目。ものすごく寒いです。北海道の中心部に住んでおり、去年新築を建てました。 1階に主電源のような機械があり、そこの温度を上げれば部屋は暖かくなると聞いたのですが全く暖かくなりません。

新築の家が寒すぎます。施工に問題があるのでしょうか? 去年に新築しました。今年で2回目の冬を迎えます。初めての冬は、床が氷のように冷たい。脱衣洗面室がすごく寒い。リビングはエアコンをガンガンにしても厚着しなくては無理。ストーブも効かない。

新築の家が、冬寒いです。換気システムは第3種のものをつけてます。冷たい風が入ってきます。

新築 床だけが寒いです。引き渡しを受けましたが床が冷たくスリッパでも体が冷えます。東海地方の南側で断熱も床断熱は外気に接する部分はポリスチレンフォーム105mm、ほかは65mm、窓はAPW330 、壁はアクリアネクスト105mmと断熱材や窓はここら辺の地区なら悪くないと思います。

+αチェック:そもそも本当に寒い?

家の中が寒いと感じる原因は、あなた自身にもあるかもしれません。環境省は、冬場を快適に過ごせる室温は20℃、夏場は28℃だと発表しています。つまり、暖房を付けて20℃以上を保てるのであれば、家の性能としては特に問題がないということになります。

家の構造自体に問題が無い場合は、焦ってメーカーに連絡するのではなく、まずは次の方法も試してみてください。

なるべく費用を掛けない断熱テクニック

断熱材に窓、家の構造に換気システムと、住宅の根幹に関わる部分が寒さの原因になっていることが分かりました。根幹を覆して家を温かくするには……リフォームが最も効果的です。

とはいえ今は新築したばかり。立て続けに大きな費用は使いたくないですよね。そこでまずは、リフォームよりも費用を抑えた断熱テクニックをご紹介します。ご自身のできる範囲で活用してみてください。

厚みがあり、床まで届くカーテンに替える

窓から逃げる熱を抑える方法として効果的なのが、カーテンの変更です。断熱性に優れた厚みのあるカーテンに変えることで、室内の熱を外に逃さないようにしてくれます。

断熱性の高いカーテンに変更する場合は、丈や幅にも注目してみてください。しっかりと窓を覆う丈と幅を確保することで、より高い断熱効果が期待できます。

また、カーテンの内側に設置する、断熱カーテンライナーというアイテムもあります。こちらはお手軽で1,000円台から購入できますので、気になる方はチェックしてみてください。

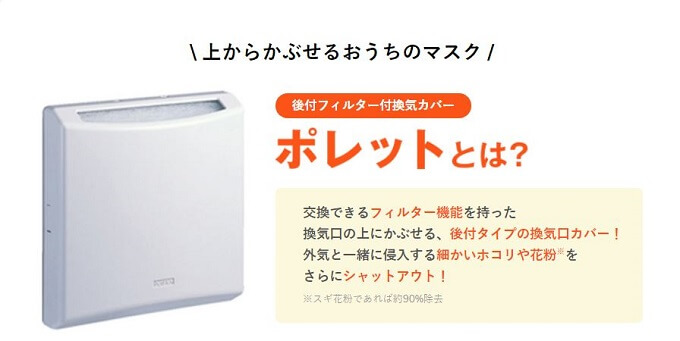

換気口カバーを設置する

24時間換気システムが寒さを招いている場合は、換気口カバーの設置がオススメです。専用のカバーをお持ちでなくても、1,000~3,000円程度で後付けの換気口カバーを購入することができます。

なお、寒いからといって換気システムを停止させるのはオススメしません。

システムを停止させると、カビやダニの発生につながり、ハウスダストが室内に滞ってしまうためです。

シャッターや雨戸を閉める

夕方から夜間に限られますが、シャッターや雨戸を閉めるだけでも、住宅の気密性は上がります。窓ガラスに触れる外気をシャットアウトすることで、室内に冷たい空気を伝えないようにしてくれます。

昼間は太陽の光を室内に集め、日が落ちてきたらシャッターを下ろして、室内に温かい空気を閉じ込めるのが効果的です。

窓に断熱シートやプチプチを貼る

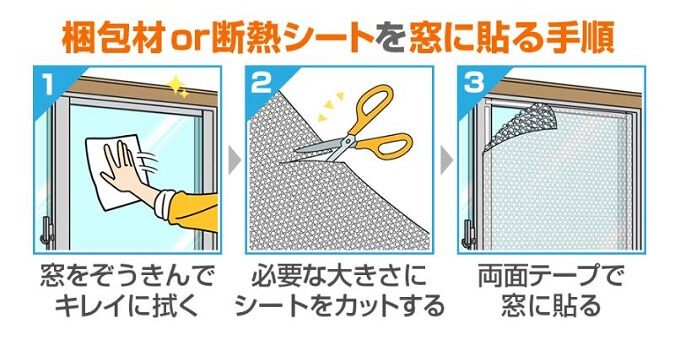

窓の数が多かったり、断熱性能の低いサッシを使っていたりする場合は、窓の対策もしてみましょう。窓の断熱性を高めるには、断熱シートの設置がオススメです。窓をぞうきんなどで拭いてから、シートを窓に合わせてカットして貼るだけなので、誰でも簡単に対策ができます。

値段も1,000~2,000円の商品が多く、リーズナブルなのも嬉しいですね。

参考 【2021年最新】窓の断熱シート、おすすめ11選 悩ましい結露に対策CRAFTBLOG

そして、意外と効果が高いのは気泡緩衝材。いわゆるプチプチですね。

プチプチは100円ショップなどでも手に入るため、お手軽な断熱対策としてオススメです。

新築が寒い時の対策についてのまとめ

本記事では、新築が寒くなる原因とその対策についてご紹介致しました。例えピカピカの新築であっても、家の構造や性能によっては、室内が寒くなることが大いに有り得ます。

費用的に無理をしないためにも、リフォームへ踏み切る前に、まずは手軽にできる断熱方法を試してみてください。

ご協力頂いた家づくりの専門家

この記事は、100%天然由来の建材だけを使って調湿効果の高い家をつくられている、「TH健康住宅株式会社」さんにご協力をいただいて作成しています。