新築を建てる際には、それぞれの過程で行う大切な行事があります。

しかし多くの方が新築購入の経験は初めてであることから、「行事の存在は何となく知っているが詳しくは分からない」「行事の存在すら知らなかった」という方が多いのではないでしょうか。

また、実際に新築にまつわる行事について調べてみると、行事の「起源や意味」を中心に記載しているサイトが多く、実施する際に必要な知識がなかなか掴めないのが現状です。

そこで本記事では、新築にまつわる行事の種類や行う手順、タイミングについてご紹介します。「他の予定を考慮しながら今後の計画を立てたい」とお考えの方はぜひご覧ください。

新築にまつわる行事の種類は主に6つ

新築にまつわる行事の主な種類は、新築を建てる際に行う「地鎮祭」「ご近所へのあいさつ」「上棟式」の3つ。 そして、新居へ引っ越した際に行う「ご近所へのあいさつ」「竣工式」「新居披露」の3つの計6つになります。

新築を建てる際に行う行事

まずは、新築を建てる際に行う行事の意味、行う時期やタイミングについて説明していきます。

1.工事が始まる前に行う「地鎮祭(じちんさい)」

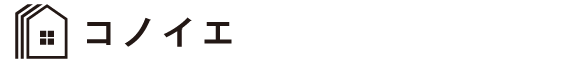

まず新築工事を始める前に行うのが「地鎮祭(じちんさい)」です。地鎮祭とは、土地の神様から土地を利用することの許しを得て、工事の無事を祈るための儀式で、「とこしずめのまつり」とも呼ばれています。

土地が更地の状態の時に、このイラストのように色々なお供え物や道具を設置して行います。参加者は主に、神主や施主の家族、営業担当者、工事関係者などです。儀式の手順や流れなどは、当日に神主さんが進めながら説明してくれます。

当日施主が用意するものは「初穂料」のみ

地鎮祭は上のイラストのように多くのお供え物や道具を必要とするため、「準備が大変そう……」と感じられるかもしれませんが、地鎮祭に必要な手配や準備は施工会社が行ってくれることが多いです。 そのため、施主が当日までに準備しておくものは神主さんへ謝礼金として渡す初穂料のみになります。

なお、地鎮祭の「日取りの決め方」や「初穂料の相場」、「忙しい方向けの小規模なやり方」などについて詳しくまとめた記事があります。併せて参考になさってください。

地鎮祭は、「これから家を建てるんだ!」という実感が湧いたり、家族の新たな思い出を残したりするきっかけにもなります。「家族の大きな節目として良いスタートを切りたい」とお考えの方はぜひ前向きに検討してみてください。

2.地鎮祭をした後に行う「ご近所へのあいさつ」

つぎに、地鎮祭を終えた直後に行うのが「ご近所へのあいさつ」です。

大きな建物を建てる新築工事では、いくら気をつけていても多少の騒音や振動が伴います。そのため、それらの迷惑を掛けてしまうことに対するお詫びや今後のあいさつを近隣住民の方たちへ行います。

この工事前のあいさつ回りは基本的には施工会社が行いますが、近隣住民の方たちと長くお付き合いをしていくのは「建主」です。ご近所の方たちと良い関係を構築するきっかけをつくるためにも、施工会社と一緒に行うと良いかもしれません。

3.建物の基本構造が完成した際に行う「上棟式」

そして、建物の基本構造が完成した際に行うのが「上棟式」です。

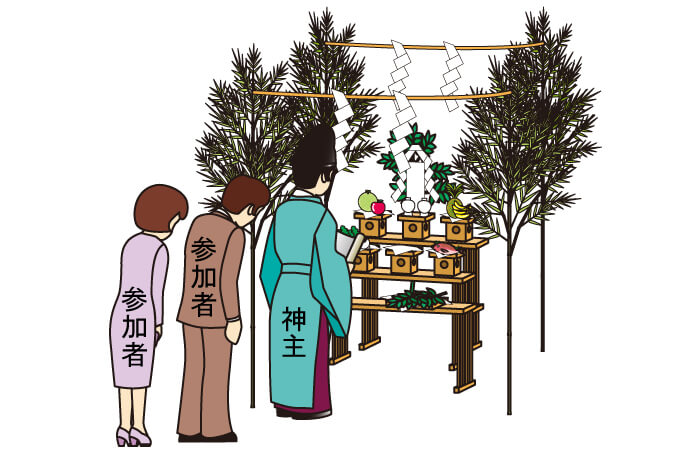

上棟とは、このイラストのように建物の基本構造が完成した状態のことをいい、「棟上げ(むねあげ)」「建前(たてまえ)」とも呼ばれています。

上棟式とは、上棟までの工事が無事に進んでいることへのお祝いと、今後の工事も無事に進むことを祈るための儀式で、参加者は建主の家族、現場監督や大工さんなどの工事関係者です。

開催にかかる費用や準備する物は、参加する人数や儀式の規模、地域によって異なるため、事前に施工会社へ確認すると良いでしょう。

「上棟」の工程は木造住宅の在来工法に限る

「上棟」という工程は、木造住宅の在来工法にしかない工程です。プレハブ工法や2×4工法には上棟の工程がないため、上棟式を行わないケースもありますが、行うことは可能です。また、上棟の工程がある木造住宅の在来工法の場合でも、上棟式をするかしないかは建主が決断できます。

参考 上棟式とは?絶対にしないといけない? 目的やマナーを理解しよう | 住まいのお役立ち記事住まいのお役立ち記事「餅まき」をやるところも

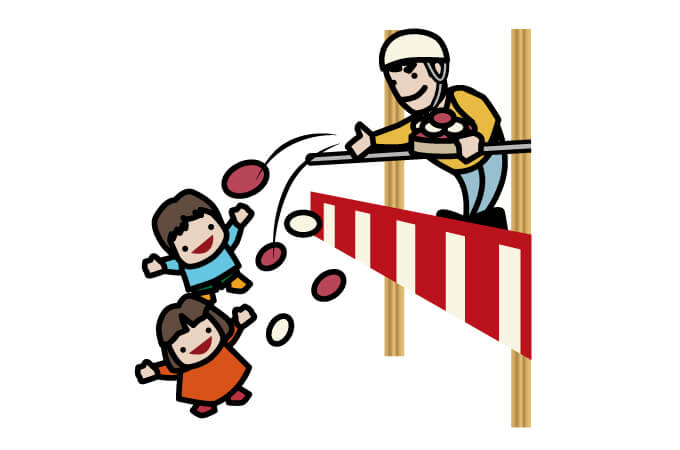

新築の上棟が無事終わったら、上棟までの工事が無事に終わったことをお祝いする「餅まき」という行事があります。「餅投げ」とも呼ばれています。

このイラストのように、施主の家族や工事関係者が近隣の方たちへ餅をまきます。上棟式と似たような意味合いに加え、多くの餅をまくことでみんなにも福をわけるといった趣旨もあります。

現在では餅まきをしないケースが増えており、大手ハウスメーカーではそもそも餅まきを行っていないところが多いようです。

参考 【ホームズ】新築における餅まきは必要? 由来から餅の調達方法まで紹介 | 住まいのお役立ち情報住まいのお役立ち情報【LIFULL HOME'S】- 1.工事が始まる前に行う「地鎮祭(じちんさい)」

- 2.地鎮祭をした後に行う「ご近所へのあいさつ」

- 3.建物の基本構造が完成した際に行う「上棟式」

新居へ引っ越す際に行う行事

続いて、“新居へ引っ越す際”に行う「ご近所へのあいさつ」「竣工式」「新居披露」の3つの行事について説明します。

新築を建てる際に行う行事には、工事を滞りなく進めるといった意味が込められている一方で、新居へ引っ越す際に行う行事には、建物が無事完成したことへのお祝いや新居での生活をより良くするといった意味が込められています。

1.新居へ引っ越す際に行う「ご近所へのあいさつ」

新居へ引っ越す際に行うのが「ご近所へのあいさつ」です。「ご近所へのあいさつ」は工事前に一度済ませたとしても、新居へ引っ越す際に“近所に住む新しい仲間”としてもう一度行いましょう。工事前と引っ越す時、2度のあいさつを行うことで、丁寧な印象を与えられるほか、ご近所の方たちとの距離がより一層深まります。

引っ越しをする際のあいさつは入念に

引越しのあいさつは工事前とは違い、当たり前ですが施工会社は同行しません。そのため、ご自身で「あいさつ回りをするための準備」を行う必要があります。 当サイトでは、「新居へ引っ越した際に行うあいさつのマナー」について詳しくまとめた記事がございます。ぜひ参考になさってください。

新築への引越し準備

新築への引越し準備

2.引き渡しが完了した後に行う「竣工(しゅんこう)式」

新築工事が完了した際に行うのが「竣工(しゅんこう)式」です。竣工とは、工事が完了して建物が完成することをいいます。建物の工事が無事に完了したことへの感謝をし、そこに住む家族の末永い繁栄を祈願します。

儀式は行わず、施主が工事関係者を新居に招くことが多い

しかし儀式のように改まった竣工式は、企業の社屋が完成した際に行われることは多いですが、住宅で行われることはあまりありません。住宅が完成した際に行われる竣工式の実状としては、施主が「新築工事に関わった人たち」を完成した新築に招き、感謝と労いの気持ちを伝えるために料理を振る舞うことが多いです。

工事中は何かと慌ただしく、工事に携わった方たちへ感謝の気持ちを伝えるタイミングはそうそうないかもしれません。新居への引っ越しが落ち着いた頃に、改めてそんな機会を設けるのも良いかもしれませんね。

3.新居での生活が落ち着いた際に行う「新居披露」

新たな我が家への引っ越しが終わり、生活が落ち着いてきたら両親や親戚、親しい友人などを招いて「新居披露」を行います。完成したてのお家を披露することが目的なため、家具や調度品などが整ったら早めに開催しましょう。

新居に招待したら、一通り部屋を案内し、食事などでもてなすのが一般的です。

内祝いを準備することも

招待された方たちの大抵はその日にお祝いを持参してくれることが多いため、「新築内祝い」としてお返しを準備しても良いかもしれません。 ですが本来は新居をお披露目し、祝宴をひらいてもてなすことがお返しとなるため、どのようなお披露目をするかはご家族で事前に相談しておくことをおすすめします。

- 1.新居へ引っ越す際に行う「ご近所へのあいさつ」

- 2.引き渡しが完了した後に行う「竣工(しゅんこう)式」

- 3.新居での生活が落ち着いた際に行う「新居披露」

これまで、新築にまつわる行事についてご紹介しました。最後にもう一度、新築にまつわる行事の行う順番とタイミングを確認しておきましょう。

- 工事が始まる前に行う「地鎮祭(じちんさい)」

- 地鎮祭をした後に行う「ご近所へのあいさつ」

- 建物の基本構造が完成した際に行う「上棟式」

- 新居へ引っ越す際に行う「ご近所へのあいさつ」

- 引き渡しが完了した後に行う「竣工(しゅんこう)式」

- 新居での生活が落ち着いた際に行う「新居披露」

新築の行事についてのまとめ

新築にまつわる行事は意外と多く、中にはその日にしか行えないなど、全ての行事を行うには時間に余裕を持って計画する必要があります。また、行事の行い方や規模は施工会社や地域によって異なります。

しかしこれらの行事を行わなければならない義務はないため、「行うか行わないか」は、準備に必要なお金や時間を考慮しながらご家族とよく話し合って決めることをおすすめします。

それでも悩んでしまう場合は、周りに新築を建てた経験がある人にその時どうしたかを聞いてみたり、施工会社に「過去に行事を行った割合」を聞いてみたりして判断するのも良いかと思います。 どの行事を行うかは人それぞれですが、やると決めた行事に関しては事前準備をしっかりと行い、行事当日を気持ちよく迎えられるようにしましょう。

新築にまつわる行事は、どれも新居で何事もなく幸せに生活するために行うものです。 ぜひ前向きに検討していただければ幸いです。