「登記は難しそうだけど、何とか自分でできないかな?」

専門家へ依頼すると多額のお金がかかってしまいますから、自分で登記したい思いませんか?

実は、建て替えで必要な登記の多くは、自分でもできてしまいます。 ですので、建て替え登記を自分で行う方法についてご紹介します。

建て替え登記は自分で可能?まずは登記の種類を確認しよう

建て替えでは、主に以下の4つの登記を行います。

- 建物滅失登記

- 建物表題登記(旧:建物表示登記)

- 所有権保存登記

- 抵当権設定登記

表のうち、1~3は建て替えにおいては必須の登記で、4はローンを組むときに求められるケースが多い登記です。

必須の3種類は自分でも登記可能

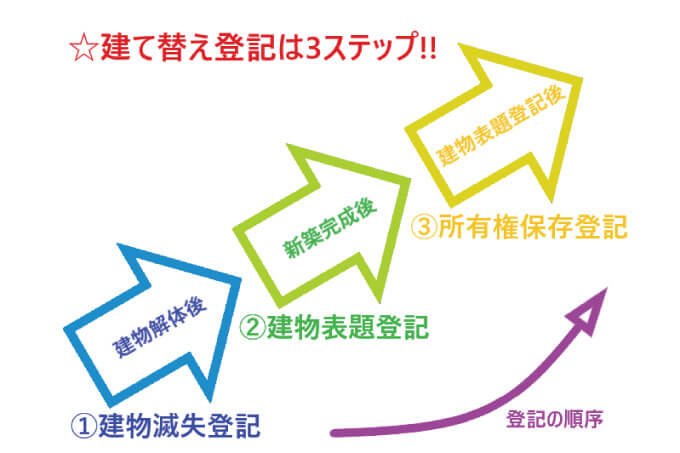

建物滅失登記、建物表題登記、所有権保存登記は、建て替えの進行に応じて順番に行います。

- 建物滅失登記⇒建物取り壊し後に、建物を登記簿から消去

- 建物表題登記⇒新築完成後に、建物を登記簿に登録

- 所有権保存登記⇒建物表題登記後に、建物の所有者を登記簿に登録

法務局にある、建物または土地の不動産情報をまとめた公的な帳簿のことです。建物の場合、登記簿の構成と内容は以下のようになっています。

- 表題部⇒建物自体の情報。所在や家屋番号など。

- 権利部(甲区)⇒所有権の情報。

- 権利部(乙区)⇒所有権以外の情報。抵当権など。

表で挙げた3種類の登記については、どれもご自分で登記可能です。

登記と言っても、申請書3枚の記入と図面を1枚描く作業が中心です。添付書類は多数ありますが、集めるのは大して難しくありません。専門家に任せると費用がかかりますので、ぜひ自分で挑戦してみましょう。

なぜ抵当権設定登記だけはプロに任せるべきなのか?

ただし、抵当権設定登記だけは自分で登記するのをオススメしません。

抵当権設定登記を自分で行おうとすると、金融機関がお金を貸してくれない場合があります。なぜなら、万が一でも登記内容にミスがあったら、借金が回収不能になった場合に不動産の差し押さえができないからです。

ですから、抵当権設定登記だけはプロである司法書士に任せましょう。

参考 iQra-channel抵当権設定登記とはなにかわかりやすくまとめた全部で3ステップ!! 建て替え登記に挑戦してみよう

建て替えの場合、自分でできる登記は手続き順に建物滅失登記、建物表題登記、所有権保存登記の3つです。

申請場所は、建物を管轄する法務局です。法務局は登記所とも呼ばれます。郵送での申請も可能ですが、書類に間違いがあると再提出したり法務局に出向いたりと二度手間になってしまいます。

ですから、法務局の窓口へ行き、書類のチェックと修正を同時に行いましょう。

【ステップ1】古家を取り壊したら登記も消そう-建物滅失登記-

古い建物を建て替え工事した際は、建物滅失登記を行います。 詳しくは下記のリンクに記載がありますので、参考にしてみてください。

参考 滅失登記の費用と手続きの方法について解体無料見積ガイド【ステップ2】登記を終えて新築は完成する-建物表題登記-

建て替え工事で新築が完成したら、建物表題登記を行います。 建物表題登記をプロである土地家屋調査士に依頼した場合、大体8万円前後がかかります。

建物表題登記の提出期限も1ヶ月!!

建物表題登記は、法律で以下のように定められています。

「所有権の取得の日」とは新築の完成日を指しますから、法律では新築から1ヶ月以内に建物表題登記をするように定められています。

建物表題登記の提出書類を集めよう

建物表題登記の提出書類は、以下の11点です。

- 建物表題登記の申請書

- 建物図面・各階平面図

- 建築確認申請書と確認済証(通常一緒になっている)

- 検査済証

- 工事完了引渡証明書

- 業者の資格証明書(代表者事項証明書等)

- 業者の印鑑登録証明書

- 工事の請負契約書

- 工事代金の領収書

- 住民票の写し

- 建物の位置図(建物滅失登記の場合と同じく、Googleマップ等に赤ペンでOK)

一覧のうち、自分で作成するのは建物表題登記の申請書と建物図面・各階平面図の2枚のみです。

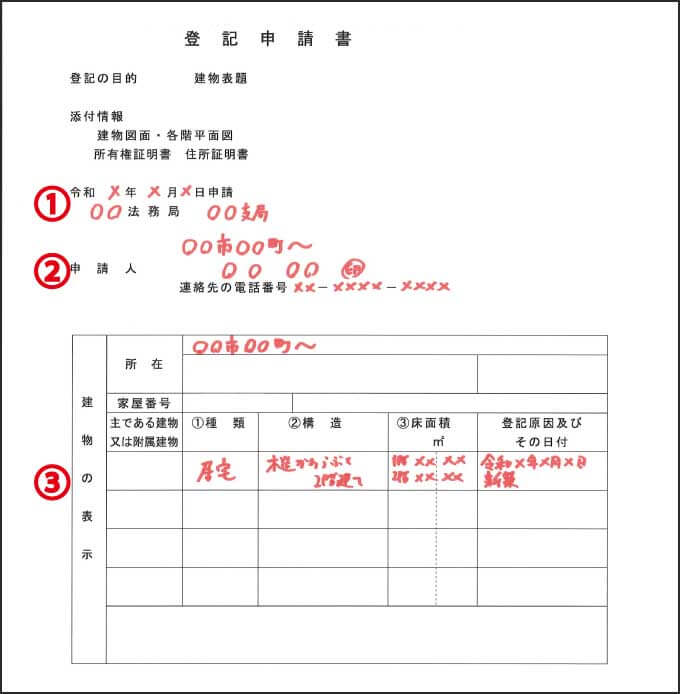

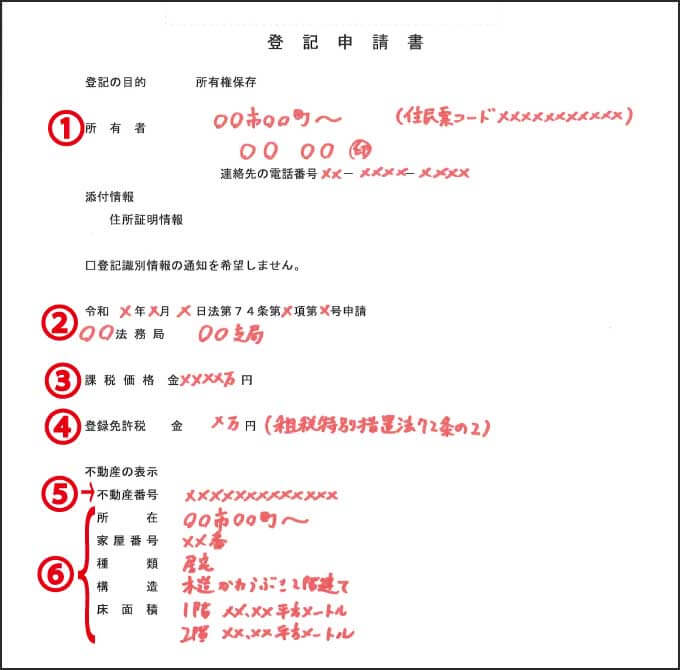

建物表題登記の申請書の見本

-

申請日と法務局

書類の提出日と提出先の法務局名を記入。

-

申請人

建物を所有する方の住所や氏名を記入。印鑑は認印を使用。

-

建物の表示

「所在」には、土地の番号である地番を記入。「家屋番号」は、基本的に記入不要。「種類」には、住宅の建て替えなので「居宅」と記入。「構造」には、建物の主材料(木造等)、屋根の種類(かわらぶき等)、階数(2階建て等)を記入。「床面積」には、実際に新築の寸法を測定して算出した数字を記入。(測定した新築の寸法と床面積は、建物図面・各階平面図にも使用します)「登記原因及びその日付」には、検査済証の検査年月日を記入。

最大の難所、建物図面・各階平面図

建物図面・各階平面図だけは作成の難易度が少々高く、建物表題登記を自分で行ううえでネックになりやすいところです。

一般的には、B4用紙を使用して右半分を建物図面、左半分を各階平面図にします。

図面を描く際は、実際に新築の寸法を測定したうえで各階の形状を描きます。 床面積も計算して記入してください。

ただし、具体的な作成方法は少々複雑なので、下記サイトを参考にしながら描いてみるのがオススメです。

【ステップ3】この新築は誰のモノ? -所有権保存登記-

ステップ2の建物表題登記を終えたら、次は所有権保存登記を行います。 所有権保存登記をプロである司法書士に依頼した場合、大体7~9万円程度がかかります。

所有権保存登記はローンを組むためにも必要

所有権保存登記には期限がありません。ただし、所有権保存登記をしないと抵当権設定登記ができず、新築を担保にしたローンが組めません。ですから、建物表題登記が完了したら、早めに所有権保存登記をするのがオススメです。

所有権保存登記の提出書類を集めよう

所有権保存登記の提出書類は、以下の2点です。

- 所有権保存登記の申請書

- 住民票の写し

建物滅失登記の申請書は、ご自分で作成します。申請書の書き方については、以下を参考にしてください。

所有権保存登記の申請書

-

所有者

所有権を登記したい方の住所や氏名を記入。印鑑は認印を使用。なお、住民票コードを記入すると、住民票の提出が不要になる場合があります。

-

申請日と法務局

書類の提出日と提出先の法務局名を記入。

-

課税価格

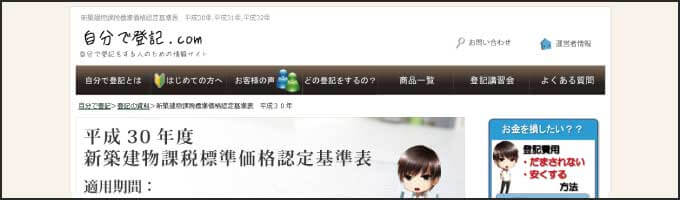

「1㎡あたりの課税標準価格×建物の床面積(㎡)」で算出可能。(1,000円未満切り捨て)課税標準価格は各法務局ごとに異なり、新築建物課税標準価格認定基準表にて公表されています。※各法務局の新築建物課税標準価格認定基準表については、下記サイトでリンクがまとめられています。

-

登録免許税

「課税価格×税率4/1000」で算出。(1,000円未満切り捨て)※後述する住宅用家屋証明書を用意した場合は、税率が1.5/1000に軽減されます。見本のように「租税特別措置法第72条の2」と根拠となる法律を書き足してください。

-

不動産番号

建物の登記事項証明書に記載された内容を書き写します。

住宅用家屋証明書があると税率の軽減措置が受けられる

所有権保存登記を行う場合、登録免許税を払います。「住宅用家屋証明書」を一緒に提出すると、不動産登記にかかる登録免許税が軽減されます。

引用元:国土交通省|住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

住宅用家屋証明書を受けるための条件は、以下の通りです。一般的な新築建て替えなら、条件を満たしやすいかもしれません。

- 個人が住宅用家屋を新築

- 新築した本人が住む

- 新築から1年以内

- 床面積が50㎡以上

基本的には、以下の4点の書類を用意します。

- 住宅用家屋証明書の申請書

- 住民票の写し

- 建物表題登記の登記完了証または建物の登記事項証明書

- 建築確認申請書と確認済証

ただし、提出書類や申請書のフォーマットは各市区町村ごとに異なります。注意しましょう。また、長期優良住宅などの場合、さらに登録免許税が軽減される可能性があります。詳しくは、各市区町村への問い合わせや下記の国土交通省のホームページで確認してみてください。

参考 横浜市ウェブサイト新築の住宅用家屋証明書のご案内 参考 イクラちゃんねる住宅用家屋証明書とはなにかわかりやすくまとめた意外と簡単? 取得方法を知るべき書類は3種類だけ

自分で登記するとき、「書類を集めるのが大変そう…」と感じるかもしれません。確かに、ここまでに紹介した各登記の提出書類は多数あります。ただ、実は取得が容易な書類が多いので、集めるのは難しくありません。さらに、提出書類の一覧を整理してみると、重複している書類も多数存在します。

そこで、まずは紹介してきた書類を整理してみましょう。

提出書類を表で整理してみよう

登記で作成が必要な書類としては、以下の6点を紹介しました。

- 建物滅失登記の申請書

- 建物の位置図(建物滅失登記)

- 建物表題登記の申請書

- 建物図面・各階平面図(建物表題登記)

- 建物の位置図(建物表題登記)

- 所有権保存登記の申請書

ですから、裏を返せば残りは集めるだけでよい書類なのです。さらに、残りの書類についても、取得手続きが必要かどうかで分けられます。

以下の表のうち、黄色が取得手続きが必要な書類です。 注目してみてください。

建物滅失登記

| 書類名 | 取得場所等 |

|---|---|

| 建物取毀(とりこわし)証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 業者の印鑑登録証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 業者の資格証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 建物の登記事項証明書(取り壊し物件) | 法務局 |

| 所有者の印鑑登録証明書 | 市区町村 |

建物表題登記

| 書類名 | 取得場所等 |

|---|---|

| 工事完了引渡証明書 | 依頼した建築業者 |

| 業者の資格証明書 | 依頼した建築業者 |

| 業者の印鑑登録証明書 | 依頼した建築業者 |

| 工事の請負契約書 | 依頼した建築業者 |

| 工事代金の領収書 | 依頼した建築業者 |

| 建築確認申請書と確認済証 | 依頼した建築業者 |

| 検査済証 | 県や市町村等 |

| 住民票の写し | 市区町村 |

所有権保存登記

| 書類名 | 取得場所等 |

|---|---|

| 住民票の写し | 市区町村 |

表を見ると、取得手続きが必要な黄色の書類はあまり多くありません。さらに、黄色の書類だけを抜き出したうえで重複を削ると、以下のみが残ります。

| 書類名 | 取得場所等 |

|---|---|

| 住民票の写し | 市区町村 |

| 所有者の印鑑登録証明書 | 市区町村 |

| 建物の登記事項証明書(取り壊し物件) | 法務局 |

なんと書類が3種類に絞られました。しかも、取得先も市区町村と法務局のみです。ですから、書類集めは意外と難しくないのです。

知っていれば簡単!! 3種類の書類を取得する方法

先ほど紹介した3種類の書類は、ご自身で取得します。

- 住民票の写し

- 所有者の印鑑登録証明書

- 建物の登記事項証明書

ただ、実は取得方法さえ知っておけば、入手はそれほど難しくありません。 一つずつ確認していきましょう。

住民票の写し

住民票は建物表題登記や所有権保存登記などで必要です。基本的には、新築への入居後に住民票を取得するのがオススメです。なお、本人や家族が住民票を取得するには、通常写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を用意します。

ただし、求められる書類は市区町村ごとに異なるので、あらかじめ市区町村のホームページなどをチェックしましょう。ちなみに、手数料として1通あたり300円~350円程度かかります。

所有者の印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、押した印鑑が実印であると証明するために発行する書類です。 建物滅失登記の際に求められるケースがあります。

印鑑登録証明書は、市区町村で発行してもらいます。

印鑑登録証明書の取得についても、市区町村ごとに必要な書類が異なります。 ただ、一般的には印鑑登録証(印鑑カード)またはマイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)があれば取得できます。

手数料は1通あたり300円程度かかります。

なお、住民票や印鑑登録証明書等の市区町村で取得できる書類については、コンビニでも入手できる場合があります。 市区町村のホームページで、受付窓口に「コンビニ交付」に関する情報がないか確認してみましょう。

建物の登記事項証明書

建物の登記事項証明書は法務局から取得します。

登記事項証明書を取得するには、地番(住所ではない)と家屋番号が必要です。地番と家屋番号は、固定資産税の納税通知書で確認できます。また、法務局ホームページから建物を管轄する法務局の地番・家屋番号照会ダイヤルを調べ、直接問い合わせる方法もあります。

現在はオンライン化により、どの法務局でも全国の登記事項証明書を取得できるようになりました。法務局の窓口だけでなく、ネット経由でも入手できるので大変便利です。

請求方法ごとの発行手数料は、以下の通りです。

登記事項証明書の、1通あたりの取得手数料

| 法務局の窓口で請求 | 600円 | |

|---|---|---|

| オンライン請求 | 送付で受け取り | 500円 |

| 法務局の窓口で受け取り | 480円 | |

また、登記情報提供サービスを利用すれば、ネット上で不動産登記情報の全部事項を確認できます。料金は335円です。以下に、各ホームページへのリンクをまとめました。

| 建物を管轄する法務局を調べたい | 法務局:全国の法務局一覧 |

| オンライン請求の概要を知りたい | 法務局:オンライン申請の概要 |

| 実際にオンライン請求をしたい | 登記・供託オンライン申請システム |

| 不動産登記情報の確認だけしたい | 登記情報提供サービス |

業者や自治体から受け取る書類もある

取得方法について特に触れなかった以下の書類は、業者に問い合わせて受け取ります。

| 書類名 | 取得場所等 |

|---|---|

| 建物取毀証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 業者の印鑑登録証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 業者の資格証明書 | 依頼した取り壊し業者 |

| 工事完了引渡証明書 | 依頼した建築業者 |

| 業者の資格証明書 | 依頼した建築業者 |

| 業者の印鑑登録証明書 | 依頼した建築業者 |

| 工事の請負契約書 | 依頼した建築業者 |

| 工事代金の領収書 | 依頼した建築業者 |

| 建築確認申請書と確認済証 | 依頼した建築業者 |

検査済証については、県や市町村等の特定窓口か、料金を払って郵送で受け取ります。 取得に際し、建て替え工事に伴う通常の手続きは要りますが、登記にあたって特別用意する書類などはありません。

基本的には紹介したすべての書類が登記に必要です。漏れなく集めて登記を完了させましょう。

建て替え登記を自分で行う方法についてのまとめ

建て替え登記を自分で行う方法について説明しました。様々な書類が必要になりますが、専門家に頼まず自分で申請が可能です。 まずは、建物を管轄する法務局と市区町村に問い合わせて、提出書類を確認するところから始めてみましょう。

建築のプロが語る、ハウスメーカーをおすすめしない理由とは?

建築のプロが語る、ハウスメーカーをおすすめしない理由とは?