新築の間取りを考えるうえで、一番重要なのが水回りです。水回りが工夫されていると、とても暮らしやすいお家になります。

ですが、新築したあとに「水回りの配置、ちょっと失敗したかな……」と後悔する方も少なくありません。 間取りを自由に決められる新築だからこそ、水回りの配置には細心の注意を払いたいところです。

そこで、この記事では新築における水回りの位置を決めるうえで気を付けたいポイントについてお話しいたします。

新築で意識するべきなのは水回りの機能性

家事をするときや、身支度を整えるときなど、水回りの設備はいろいろな生活シーンで使われます。 それだけ水回りは普段の暮らしと密接にかかわる部分なので、水回りの機能性が高いほど、住む方の負担やストレスは少なくなります。

ですから、どうしたら機能性に優れた水回りにできるのか、新築で意識したいポイントを一緒に確認してみましょう。

新築の間取りは水回りを最優先に考える

新築の間取りを考えるとき、あなたはリビングや寝室よりも水回りを優先できるでしょうか?

敷地やお家の広さは限られています。ですから、リビングや寝室の広さを優先してしまうと、どうしても水回りに割けるスペースは狭くなってしまいます。

水回りは狭くなるほど機能性が落ちますが、新築して実際に住みはじめてみないと不便さに気づけない場合が多いので要注意です。なので、新築の間取りは水回りを最優先で考えましょう。

水回りを1ヶ所に集めて動線を短くする

お家の中で人が移動するラインを動線といいます。動線のなかでも特に機能性に関わるのが、家事動線です。

家事動線とは、料理・洗濯・掃除のために人が移動するラインを表します。機能性を高めるためには、この家事動線をいかにして短くするのかがポイントになります。

主婦の方が家事をするために移動する距離は、少なく見積っても年間100km以上になると考えられているためです。(「アキュラホーム「2016年住宅傾向」について」をもとに計算)

そこで、家事動線を短くするために、キッチンや洗濯機、洗面所といった水回りは1ヶ所に集めておきましょう。 料理や洗濯といった水回りの家事は、時間短縮のために同時に進める場合が多いからです。

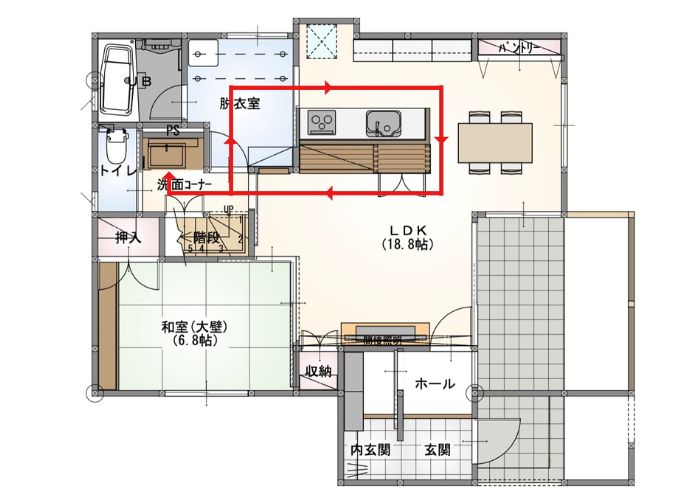

ただし、水回りを1ヶ所に集めると、朝の時間帯はご家族の出かける準備で混雑しやすくなります。 そこで、ご家族が洗面所を使っていても家事を行えるように、輪を描くような動線にしておくのがお勧めです。

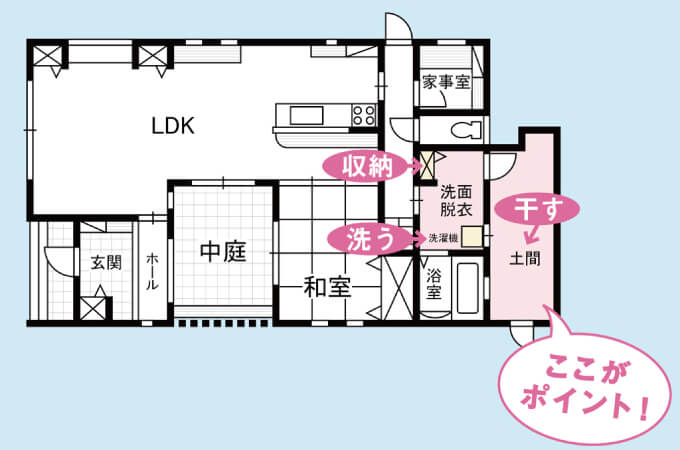

水回り付近の動線が輪を描いている間取り例。

どなたかがいても、通路がふさがらないようになっています。

引用:セキホーム株式会社|水回りの家事動線の考え方。おすすめ間取り5選を紹介。

なお、新築の際に水回りを1ヶ所に集めておくと、配管設備にかかる費用が抑えられるメリットも生じます。 水回りの設備がまとまっていると、配管が短くてすむうえ、メンテナンスや点検についても行いやすくなるからです。

水回りの近くに収納スペースを設ける

家事をするうえで、洗濯物を運ぶのは大変な負担になります。

ご夫婦2人だけで暮らしているうちは問題なくとも、お子さんが生まれ、成長して体が大きくなるにつれて、洗濯物のボリュームはどんどん増えていきます。 歳をとって足腰が弱ったときのことを考えても、洗濯物を運ぶ負担はできるだけ減らしておきたいところです。

そこで、洗濯機と干し場との距離をなるべく近づけておきましょう。 洗い終わった服を干し場まで運ぶ動線を短くしておくと、負担が少なくなるからです。

ただし、洗濯物を運ぶ動線は、干し場が終点ではありません。乾いた洗濯物を取り込んで、しまうまでが動線です。

そのため、洗面所のそばに収納スペースを設けておくとよいでしょう。

洗濯機・干し場・収納場所の動線を短くした例。

洗濯物を運ぶ負担をかなり軽減できます。

引用:家づくり学校|家事が楽になる間取りを実現!家事動線の4つのポイント

タオル類や下着類を洗面所に置けるだけでも、取り込んだ洗濯物を運ぶ負担をだいぶ減らせるのでお勧めです。

なお、最近はウォークインクローゼットを収納スペースや干し場として活用する方も増えています。洗濯機の近くにウォークインクローゼットがあれば、衣類を運ぶ負担をさらに減らすことができます。

水回りに近づけすぎない方がよい3つの場所

あらゆる生活シーンにおいて、水回りが近くにあると便利に感じるのは間違いありません。 なので、新築するときは、家事動線以外の動線についても短くなるように、水回りを設計するのが基本です。

しかし、何でも水回りに近づければよいわけではありません。水回りを近づけすぎることによって、問題が起きる場合もあります。

そこで、新築するときに水回りに近づけすぎない方がよい、3つの場所をご紹介いたします。

1.寝室を水回りに近づけすぎない

夜中、トイレに行きたくなったとき、トイレが寝室から離れていると大変不便に感じます。 年をとるとトイレに行く回数が多くなりやすいので、新築時点で寝室の近くにトイレを配置しておくと安心です。

ですが、用を足したあとに流す水の音は、静かな夜では大きく響き渡ります。 寝室のすぐそばにトイレがあると、目が覚めるほどの大音量に感じられるでしょう。

また、ご家族の入るお風呂の音も気になるものです。 仕事で夜遅くに帰ってきてからお風呂に入ると、近くの寝室で寝ているご家族を起こしてしまう可能性があります。

なので、新築するときは寝室を水回りに近づけすぎないように注意しましょう。

2.ダイニングをトイレに近づけすぎない

ダイニングとトイレの2ヶ所は、ご家族が頻繁に行き来する場所です。 なので、なるべく近くに配置したいところでしょう。

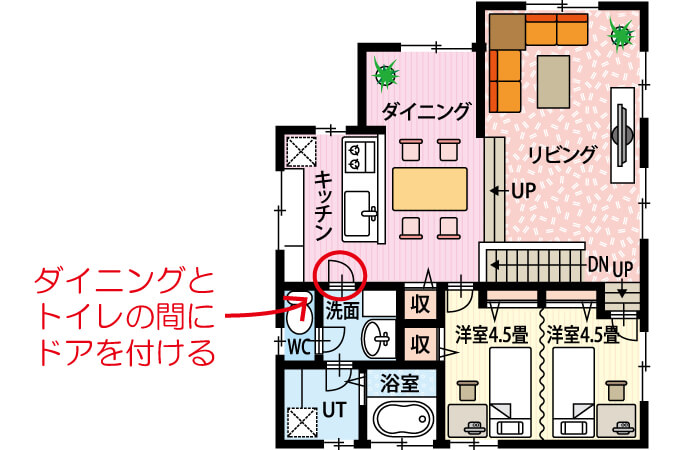

ただ、トイレの臭いや音は、食事をしていると非常に気になります。なので、ダイニングとトイレはある程度離しておきましょう。もし、ダイニングの近くにトイレを配置したい場合は、間にドアを設けてトイレの臭いや音をさえぎるのがお勧めです。

トイレから臭いや音がすると、せっかくの料理が台無しになってしまいます。

ドアを設けるなどして、トイレとダイニングを切り離すとよいでしょう。

3.玄関・リビングをトイレに近づけすぎない

トイレが玄関の近くにあると、急いでいる朝は助かります。また、リビングは、ダイニングと同様にご家族が集まる場所なので、トイレが近くにあった方が便利です。

ところが、玄関やリビングはお客さんの目に入りやすい場所でもあります。トイレに出入りするところを見られたら、ちょっと気まずく感じるかもしれません。

なので、トイレは玄関やリビングの死角に配置するのがお勧めです。

なお、トイレなどの水回りを玄関やリビングの近くに配置するのは、風水の考え方にも反します。風水については以下の記事で詳しく触れているので、ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

新築の間取りで最低限意識する風水は6つ!! 良くない間取りの対処法も解説

新築の間取りで最低限意識する風水は6つ!! 良くない間取りの対処法も解説

2階に水回りの設備をもってくる場合の注意点

新築を2階建てにするときに悩みやすいのが、1階と2階の水回りの配置です。 最近は、2階に水回りの設備をもってくる間取りも増えていますが、メリットとデメリットの両方があるので気を付けてください。

ここでは、新築で水回りの設備を2階に付ける際の注意点について確認していきましょう。

メリットとデメリットの両面から検討する

2階建ての場合、寝室を2階に配置することは珍しくありません。 そこで、2階にトイレを付けておくと、夜中に用を足したいと思ったときに大変便利です。

また、2階はプライベートな空間となるケースが多いため、キッチンやお風呂を2階にもってくると生活空間を外から隠せます。 加えて、風通しが良いので湿気がこもらず、カビが生えにくいのも魅力です。

2階にベランダなどの干し場がある場合は、洗濯機を2階に配置すれば洗い物を持って階段を上る必要がなくなります。

○2階に水回りの設備を配置する主なメリット

- 夜中トイレに行きやすい

- 生活空間を外から隠せる

- 浴室などにカビが生えにくい

- 洗い物を持って階段を上らなくてよい

このように、2階に水回りの設備を付けるメリットはたくさんあります。

一方で、2階の排水音は家全体に響きやすいので注意が必要です。さらに、2階に風呂場などがあると水漏れのリスクや耐震性にも気をつけなければなりません。特に木造住宅の場合は、建築会社さんとよく相談した方がよいでしょう。

生活空間が2階にあると、歳をとったときに階段の上り下りが大変になる点も気がかりです。

○2階に水回りの設備を配置する主なデメリット

- 2階の排水音が家全体に響きやすい

- 水漏れのリスクや耐震性に注意が必要

- 高齢になったときに階段の上り下りが大変

2階に水回りの設備をもってくる場合、メリットとデメリットの両方が必ず生じます。 それだけに、2階建ての水回りについては正解がありません。 メリットとデメリットのどちらを優先した方が、ご家族にとって暮らしやすくなるのか。 このことを基準にして、じっくり考えてみましょう。

1階と2階に水回りの設備を分ける場合は「縦」に配置する

家の広さは限られているので、現実的には水回りの設備を1階と2階に分けて新築するケースが少なくありません。 ですが、「水回りを1ヶ所にまとめる」という基本に反するため、配管設備にかかる費用がかさみやすくなるといったデメリットが生じてしまいます。

そこで、1階と2階の同じ位置に水回りの設備を付けるのがお勧めです。 水回りを「縦」にまとめれば、配管を不必要に長くしなくてすむからです。

1階と2階に水回りの設備がまたがる場合も、「水回りを1ヶ所にまとめる」ことを大切にしてください。

新築の水回りについてのまとめ

この記事では、新築における水回りの位置を決めるうえで気を付けたいポイントについて、お話しいたしました。

水回りは、いろいろな生活シーンと密接にかかわる重要な場所です。なので、新築するときは、水回りの配置をよく検討する必要があります。 ぜひ、以下の3点に注意しながら、じっくり間取りを考えてみてください。

- 機能性の高い水回りの配置を考える

- 水回りを近づけすぎない方がよい場所を知っておく

- 2階に水回りの設備を付ける際はメリットとデメリットの両面から検討する

水回りの配置がだいたい決まったら、次はキッチンやお風呂といった設備についてチェックしてみてはいかがでしょうか? 本サイトには製品選びに役立つ記事があります。ぜひ参考にしてみてください。

新築のキッチンはどこのメーカーがいい?7社の特徴を徹底比較!

新築のキッチンはどこのメーカーがいい?7社の特徴を徹底比較!

新築のお風呂を選ぶポイントは2つ!! 浴槽選びの達人へ

新築のお風呂を選ぶポイントは2つ!! 浴槽選びの達人へ